نبض البلد - حاوره: أسيد الحوتري

حين يتكلم المنفى، لا يكتفي الكاتب إبراهيم ناصر بتأريخ الغياب، بل يتقصّى جذوره في النفس والعائلة والمجتمع. من مواليد عمّان عام 1962، درس الهندسة الزراعية في الجامعة الأردنية وتخرّج منها عام 1986، لكنه لم يكتفِ بزراعة الأرض، بل زرع الكلمات في أرضٍ أكثر عطشًا: أرض الذاكرة.

ناشطٌ طلابي ونقابي وسياسي سابق، يعيش اليوم تقاعدًا اختياريًا عن العمل العام، لكنه لم يتقاعد عن السؤال.

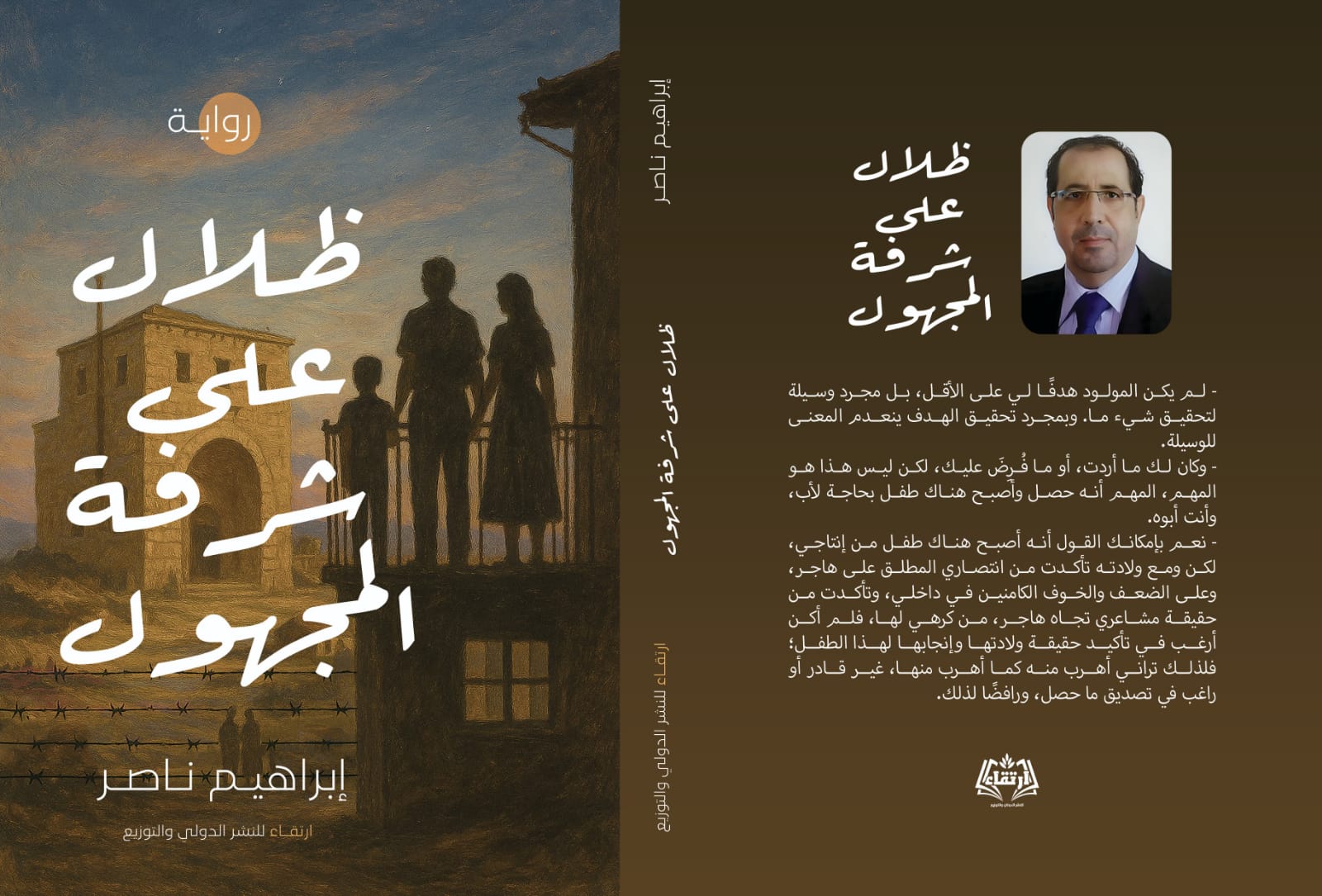

أصدر روايتين: "ليلة صيفية" و"ظلال على شرفة المجهول"، والرواية الأخيرة تحديدًا هي محور هذا الحوار، وهي عملٌ تسجيلي يحمل في طياته سيرةً لعائلة فلسطينية تتوزع بين قرية غرب مدينة رام الله والعاصمة الأردنية عمّان، وتتشابك حياة أفراد هذه الأسرة مع حياة عائلات أردنية احتضنتهم أو تقاطعت معهم.

الرواية، بالإضافة إلى كونها حكاية منفى، هي أيضًا تشريحٌ عميق لمجتمعين متجاورين: الفلسطيني والأردني، وتفكيك دقيق للعادات والتقاليد والثقافة السائدة، وتأثيرها على الشخصيات وهوياتها.

في هذا اللقاء، نقترب أكثر من عالم إبراهيم ناصر، من روايته التي تقف على عتبة المجهول، ونسأله عن الاغتراب، عن التشابك بين الخاص والعام، وعن سؤال الهوية الذي لا يزال مطروحًا منذ النكبة وحتى اليوم.

س1. روايتك "ظلال على شرفة المجهول" تبدو مختلفة عن المسار التقليدي للرواية الفلسطينية التي انشغلت بالاحتلال والمخيم واللجوء والمنفى الخارجي، بينما نقلتَ الجرح إلى الداخل: إلى العائلة، والأسرة، إلى منفى أبوي... لماذا اخترت تفكيك السلطة العائلية بدل مواجهة الاحتلال؟ وهل كنت تقصد أن العنف الاجتماعي والإنكار الداخلي هما الوجه الخفي من وجوه الاحتلال؟

ج-1. الرواية هي مكوّن مدني نتيجة التطور المجتمعي في الغرب، بمعنى أن الرواية بنت المدينة الغربية، وبالتالي نقلنا الرواية بآلياتها ومكوّناتها من الغرب، لنكتشف فيما بعد، وتحديدًا في خمسينيات القرن الماضي، أننا أمام رواية غربية تُكتب باللغة العربية، وخير مثال على ذلك رواية "زينب" لمحمد حسين هيكل التي صدرت عام 1913. لنكتشف فيما بعد أن هذه الرواية كُتبت باللغة العربية لكنها بتقنيات غربية.

هذا التوصيف دفع الكثير من الروائيين العرب للبحث والسعي بشكل جدي عن تقنيات وآليات يتقبّلها القارئ العربي، وأول من فعل ذلك الروائي العربي الكبير نجيب محفوظ الذي جعل من الحارة المصرية روايته. وبهذا المعنى، أنا لست استثناءً عن هذه السياقات، فكانت روايتي "ظ Ekonomika على شرفة المجهول" نموذجًا لقرية فلسطينية، اخترتها بعناية شديدة لتقدّم أسئلة للإجابات التي اعتدنا عليها، وبالتالي وبضرورة هي إجابات تقليدية. أنا ما أقدّمه في الرواية أسئلة غير تقليدية، تحتاج هذه الأسئلة إلى سرد قائم على تقنية الوصف والتكثيف والزمن، أي الوصف أن يكون غير ممل، والتكثيف غير مستطرد، والزمن كان في الرواية مرآة للحياة الاجتماعية في قرية فلسطينية. ومن خلال ذلك، كان هذا السرد الوصفي محاولة للبحث عن أجوبة مغايرة.

س2. في أكثر من موضع، رأينا مزاوجة ذكية بين الأسطورة (الأسطورة الكنعانية والإله بعل، والإله عشتار) وبين اقتباسات قرآنية أو تلميحات دينية، وبين واقع فلسطيني... ما الذي دفعك لهذا التداخل بين الواقع والمقدّس والأسطوري؟

ج-2. الإنسان بطبعه يبحث عن الأسطورة لفهم وجوده على الأرض. والإنسان الفلسطيني، انطلاقًا مما تقدّم، في مواجهة الاستعمار الذي تجلّت صورته في الاحتلال الإحلالي الصهيوني، لجأ إلى الأساطير لبناء هوية، وهذه الهوية معزّزة بمرجعيته الدينية التي تتفق مع هذا الطرح الأسطوري في مواجهة أسطورة متخيّلة، ونقيضة في الوقت نفسه للفكر الديني المسيحي البروتستانتي الذي طرح مفهوم "أرض الميعاد" وأنشأ الحركة الصهيونية التي تبنّاها بعض اليهود وطرحوا إقامة وطن قومي لليهود. لذلك، من وجهة نظري، توظيف الأسطورة كتقنية في السرد الروائي هو شكل من أشكال المقاومة التي دفعتني للخروج عن السائد.

س3. انتقل السرد بين فضاءات ثلاث: القرية، الصحراء، والمدينة. هل قصدتم من هذا التدرّج المكاني رسم رحلة وجودية للإنسان بين الجذور، والتيه، والمواجهة؟ وكيف ترون العلاقة بين هذه الفضاءات في تشكيل هوية البطل وصراعاته الداخلية؟

ج-3. المكان هو الملجأ الطبيعي للإنسان، والحاضنة الأولى لتشكيلاته الواعية، التي أفرزت توصيفات للمكان، من قرية إلى مدينة إلى صحراء. في ظل هذا الخضم، وُصفت في المفهوم الحديث البنية الاجتماعية كاصطلاح، الأمر الذي أدى إلى خلافات مصلحية بين تلك الجماعات. من هذه الفسيفساء الإنسانية، نتج مفهوم البطل.

أنا لم أعتمد مفهوم "البطل" في السرد، بل كانت شخصيات الرواية رئيسية وهامشية، لكون قناعاتي أن الرواية مفهوم جمعي وليست عملًا فرديًا لبطل، وهذه التقنية وظّفتها لأخرج عن السائد، لأن البطل في تاريخنا صنم يُعبد. أنا اعتمدت على أن الثقافة عمل وإبداع جماعي، وهذا ما عزّز قناعتي بالبحث والاشتغال على غير ما هو مألوف.

س4. تناولتَ في الرواية شكلين من الغربة: الغربة القسرية نتيجة اللجوء والنزوح من فلسطين، والغربة الذاتية التي اختارها بعض الشخصيات كصابر بدافع داخلي أو من أجل الرزق. كيف تفسّر هذا التمايز بين الغربة المفروضة والغربة المختارة؟ وهل ترى أن الغربة، مهما اختلفت دوافعها، تقود في النهاية إلى نفس الإحساس بالتيه والبحث عن الانتماء؟

ج-4. أعتقد أنني تناولت مفهوم الغربة بشكل جديد وغير مألوف في الرواية الفلسطينية، ومنذ السطر الأول في الرواية، كنت مدركًا إدراكًا عميقًا أن الغربة الفلسطينية لها عدة أسباب، ومن أهم أسبابها البحث عن الرزق. فأنا لم آتِ بالجديد، فالهجرات من فلسطين سبقت النكبة والنكسة بسنوات كثيرة، وعلى سبيل المثال، كانت هناك هجرات إلى البرازيل وتشيلي وأمريكا اللاتينية والشمالية، ولم تكن هذه الهجرات دائمة، بل كانت مؤقتة، بدليل أن الفلسطينيين كانوا في سعيهم إلى الرزق يعودون إلى الوطن لتحسين أوضاع أهاليهم المعيشية، وبناء بيوت خاصة بهم. ونتيجة للتطورات والأحداث السياسية التي حصلت في فلسطين، أصبحت الهجرة غير طوعية وتغيّر مفهومها إلى تهجير قسري بسبب الاحتلال. في كلتا الحالتين، بقي الفلسطيني محافظًا على عاداته وتقاليده الاجتماعية والثقافية الذهنية وانتمائه رغم غربته، ولم تمثّل له هذه الغربة تيهًا.

س5. روايتكم تبدو للوهلة الأولى سردًا واقعيًا، لكن القارئ المتأمّل يلمس أن هذه الواقعية تحجب خلفها طبقة رمزية، كما هو الحال في رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ. ما الرموز التي تعمّدت إخفاءها خلف هذا البناء الواقعي؟ وهل أردت من هذه الرمزية أن تفتح الرواية على أكثر من تأويل؟

ج-5. الرواية برموزها فتحت آفاقًا للبحث عن تأويلات متعددة للسؤال الرئيس الخفي في السرد، ألا وهو سؤال الاغتراب والمنفى.

س6. كما قدّم صنع الله إبراهيم في روايته "67" أسباب الهزيمة من خلال تفكّك العلاقات الأسرية، وضياع القيم، وحالة التردّي الاجتماعي، فإن روايتكم "ظلال على شرفة المجهول" تلامس القضايا ذاتها: الجهل، التفكّك، وانهيار المنظومة الأخلاقية. هل أردتم القول إن الهزيمة ليست فقط نتيجة عسكرية أو سياسية، بل هي نتيجة لانهيار داخلي عميق في المجتمع؟ وكيف ترون العلاقة بين هذا الانهيار والبنية النفسية لأبطالكم؟

ج-6. نجيب محفوظ في روايته "أولاد حارتنا" طرح سؤال الإنسان ومعنى وجوده، كما طرح صنع الله إبراهيم سؤال الهزيمة في روايته "67"، وإذا جمعنا السؤالين معًا، نصل إلى نتيجة الاغتراب والمنفى.

س7. تتكرّر في الرواية صورة البُعد بين الأب والابن: بين محمد وصابر، وبين النبيين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهي صور تعكس جفوة وانقطاعًا في التواصل. ومن زاوية رمزية أوسع، يمكن قراءة علاقة "الأب الدولة العثمانية" بـ"الابن العرب – أو فلسطين" كصورة ثالثة للفقد والانفصال التاريخي. ما الذي أردتم التعبير عنه من خلال هذا التوازي بين العلاقات الأبوية المتصدّعة؟ وهل ترمز هذه الصور إلى غياب الحاضن أو المرجع، وإلى شعور وجودي باليُتم السياسي والاجتماعي لدى الأفراد والشعوب معًا؟

ج-7. علاقة الأب بالابن في السرد تعبّر عن إشكالية اجتماعية في النظام الأبوي السائد في القرية، مما دفع صابر إلى الرحيل مع والدته، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين الزوجين لم تكن علاقة سوية، والنتيجة الطبيعية الفراق والرحيل، مما ترك أثرًا نفسيًا سيئًا على الولد وعلى علاقته بوالده.

س8. عند زواج مريم وهي طفلة، غمرت القرية الدماء، في مشهد واقعي سحري، فسّره الشيخ عبد الله بأنه غضب من الله. هذا المشهد يعيد إلى الأذهان معجزة الدم في قصة موسى مع فرعون، حيث عمّ الدم مياه مصر كعلامة إلهية. هل هذا التشابه بين الحدثين مقصود في بنيته الرمزية؟ وإن كان كذلك، فهل الدم هنا يُقرأ كعقاب إلهي، أم كعلامة على فساد اجتماعي يستدعي التطهير؟ وما الدلالة التي أردتم أن تتركوها خلف هذا المشهد المتخم بالرموز الدينية والإنذارية؟

ج-8. زواج مريم ورقية تم على أساس القيم والعادات والتقاليد القائمة في الحاضر، ولا علاقة له بالماضي البعيد، والرمزية المشهدية الفنتازية جاءت اعتراضًا على قيم اجتماعية تحكم عقلية الأغلبية.

س9. احتل موضوع الزواج بمختلف أشكاله ومشكلاته حيزًا واسعًا في الرواية: من زواج البدل، إلى زواج القُصر، وتعدّد الزوجات، إلى الخرافات والممارسات المرتبطة بالزفاف، كحمام العريسين وضربهما، وتلطيخ الجدار بدم الذبيحة، ورفع منديل فض البكارة، وصولًا إلى صراعات الآباء والأبناء، والمشكلات بين الضرائر. لماذا أوليتم هذا الموضوع كل هذا التركيز؟ وهل أردتم من خلاله تقديم صورة نقدية للمجتمع التقليدي، أم اعتبرتم الزواج بوابة رمزية تكشف هشاشة العلاقات، وسلطة الأعراف، وتدهور منظومة القيم؟

ج-9. هي عادات وتقاليد بالية احتاجت نقدًا في السرد الروائي.

س10. بعد كل ما حملته "ظلال على شرفة المجهول" من شجن، وأسئلة، وفضاءات مليئة بالتيه والبحث، هل هناك كلمة أخيرة تودّ أن توجهها للقارئ؟ ربما رسالة خفية كنت تأمل أن يلتقطها من بين السطور، أو موقف وجودي كنت تود أن يتوقف أمامه طويلًا؟

ج-10. الرواية تعبّر عن أفكار شخوصها وشجاراتهم وتمثّل نموذجًا قد نجده في أي مجتمع.

وفصل القول: يموت الإنسان وتبقى الكلمة.